鍋野(なべの)手漉き和紙について Washi

2014年、日本の和紙がユネスコ世界無形文化遺産に登録されました。ここ佐賀にも300年以上続く手すき和紙があります。いずれも手作業でつくられています。一つは「名尾和紙」(佐賀市)、もう一つは一度すたれたものの地元有志で復活された「鍋野和紙」(嬉野市)です。当方はその鍋野和紙復活、保存活動に参画応援しています。

概略

昭和38年以降途絶えた塩田町の伝統産業「鍋野手漉和紙」を再興し、塩田町の歴史、伝統文化、職人の技の認識を地域から町内外に浸透させ、塩田町のイメージづくりを目指して復興。塩田町は職人の街ともいわれ、今に残る町並みは風情があります。塩田町鍋野の減反田で栽培され、塩田町の歴史・文化・自然により育てられた鍋野産100%のコウゾ(楮)を原料として、栽培から手漉き和紙完成までの一連の流れを一手に実施する場所も全国的にも少ないといいます。

歴史、背景

その昔、石工が多く、職人のまちとして知られる嬉野市塩田町。塩田川の清らかな水に恵まれたこのまちでも手すき和紙づくりが行われました。江戸時代、名尾地区で修行した人がまちでその技を伝え、農家の副業として鍋野地区を中心に紙すきが広まります。大正時代初期には鍋野地区の8割の家が紙すきをし、年に3万余貫(1貫は3.75㎏)を塩田港から長崎方面へ積みだしたといいます。

「鍋野和紙」もひきが強く、障子や傘、提灯の紙に使われましたが、昭和時代、洋紙の普及とともに需要は減少していきます。昭和55(1980)年、最後の職人が紙すきをやめ、とうとう「鍋野和紙」は途絶えてしまいました。

しかし、平成12(2000)年、「地域の伝統産業を復活させよう」を合言葉に嬉野市商工会(当時は塩田町商工会)と地元有志等が手すき和紙を復活。現在、工房をつくって不定期に実演や紙すき体験を行っています。

豆知識

和紙づくりでは今も匁(もんめ)という単位(1匁は3.75g)が用いられます。用途や使い手の好みによって紙の厚さは異なります。

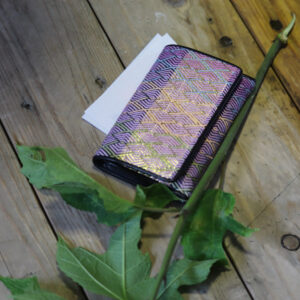

嬉野市の隣町、鹿島市には、伝統的織物「鹿島錦」という和紙を原料にした織物があります。以下の写真は、鹿島錦で織られた長財布です。非常に豪華、美しくその手仕事を見ると、気を失います。意外に知られていない日本の伝統美、京都の織物にも負けない非常に美しい鹿島錦です。きっとネ。必見の価値があります。佐賀に来たら絶対にみるべきものだと思います。アーティスティック佐賀を堪能すべきです。

手漉き工程

楮(こうぞ)という木からつくられた繊維の塊を水と混ぜ合わせ、よくかき混ぜていきます。

糊の具合、水加減など諸々の要素を加味して準備を進めます。

簾(ス)というきめ細かな道具。この簾をつくる処も、まれ。繊細に構成され、腰が抜けるほど高価。この簾の上に、和紙を置いていく、薄く水状の和紙を何層も重ねていくイメージです。

障子紙ほどの大物を漉きあげたばかりの状態の和紙です。水分を落として、乾燥させていきます。

和紙についての新たな取り組み

新商品の開発を練っています。ご期待下さい。

和紙と洋紙

「わがみ堂 浅野昌平」さんの言葉を引用します

洋紙は、森林資源に機械的エネルギーを加えて

化学の力で紙に変え、精密均一を追求して、

その欠点には加工を加えて改良する。

それに対して和紙は、低木植物を栽培して

繊維を自然のまま生かし、手のエネルギーと日光の力を

組み合わせて紙に変える。

そして、個性と質感を追求し、欠点はそのまま生かして用途を考える。

書写材としてすぐれている和紙は、

そのすぐれた再現性、安価、大量生産の可能なことで、

世界各国の手漉き紙を駆逐して紙の王座に座った。

しかし和紙は、洋紙と違った役割と用途をもって、

今日まで洋紙と棲み分けてきたのである。

例えば洋紙が100年から300年の寿命であるのにくらべて、

和紙の寿命は1300年以上半永久的であり、

耐折力は、洋紙のほぼ100回に対して和紙は10,000回近くまで耐える。

重さを比較すれば、和紙は洋紙の10%~70%も軽いなど、

その特質は際立っている。

和紙には皮革に匹敵する強さ、布地のような柔らかさがある。

ゆえに、多彩な生活用品として暮らしを支えてきたが、

さらに、和紙は他の素材と組み合わせた場合、

驚くべき多様な変化を遂げる。

最近では、有害物質から人体を守り、

しかも柔らかく暖かい感触を得られる厚紙が好評だ。

セラミックスと組み合わせると保温効果の高い紙になり、

酵素を加えるとナイロンより強い紙になる。

和紙は、長い歴史をもちながらいまだその特性が全面的に解明されていない

未来性のある素材なのである。

他の素材を受け入れてもその特質を失わない間口の広さと、

容易にいろいろなものを漉き込むことが可能な製法は、

先端技術を組み合わせれば、

想像を超えた姿に生まれ変わる可能性を内包している。

To produce normal paper,forest resources are converted to pulp by means of mecanical energy and the power of chemicals.Defects are eliminated through intensive processing,in the pursuit of precision and uniformity.

To produce Washi,the handmade paper of japan, the fiber of culthivated shrubs is collected in its natural form and molded into paper by means of the energy of hands and the powers of water and sunlight. Defects are played to advantage,in the pursuit of unique expression and thewarmth of natural materials.

Normal paper ,highly suited to practical writing needs, has become the king of papers. Law in cost, easy to mass-produce,and easy to reproduce.it has replaced handmade papers in every part of the world.

Japanese paper has been able to coexist with normal paper, nonetheless,by serving in sifferent roles and

satisfying different nees.Washi has remarkable qualities that set it apart from normal paper.For one,

it is semipermanent,having a life of over 1300 yers. Normal paper has a life of 100 to 300 yers. Highly duable, Japanese paper will endure folding 10,000 times.Normal paper -only a 100 times. Japanese paper is also from 10% to 70% lighter than normal paper.

Having the toughness of leather and the pliancy of cloth, Japanesepaper has served human lifestyle in numerous forms.

When combined with other materials,it is also capable of surprising transformations.In recent years, it is used to protect people from harmful substances, and it enjoys popularity as a wallpaper having warmth and pliancy.Combined with ceramics, it becomes a paper having high heat retention, and when subjected to enzymatic action, a paper that is stronger than nylon. While a craft product of long history, Japanese paper is also a material of futuristic potential, many of whose properties are still a mystery to science.

Japanese paper lends itself to a wide range of uses, because it retains its essential character even in combinations with other materials.New elements can easily be blended into its composition during production. These assets – when allied with leading edge technology – will give washi the potential to take new forms now beyond our imajination.

I introduced Presidento,Wagami-do/Chief Editor,Washi